Schlagwort: Pflege

-

Magazin zur „Zukunft der Arbeit“ – in Pflege und Gesundheit

Einführung: Prof. Dr. Stephan Brandenburg, Hauptgeschäftsführer der BGW Die Arbeitswelten verändern sich rasant. Neue Technologien halten Einzug, prägen unsere Arbeitsumgebungen und bestimmen zum erheblichen Teil Wege der Kommunikation und Zusammenarbeit. Die Zukunft sicher vorhersagen kann dabei keiner von uns. Aber wir können und müssen uns als großer Unfallversicherer die Frage stellen, welche Herausforderungen uns und […]

-

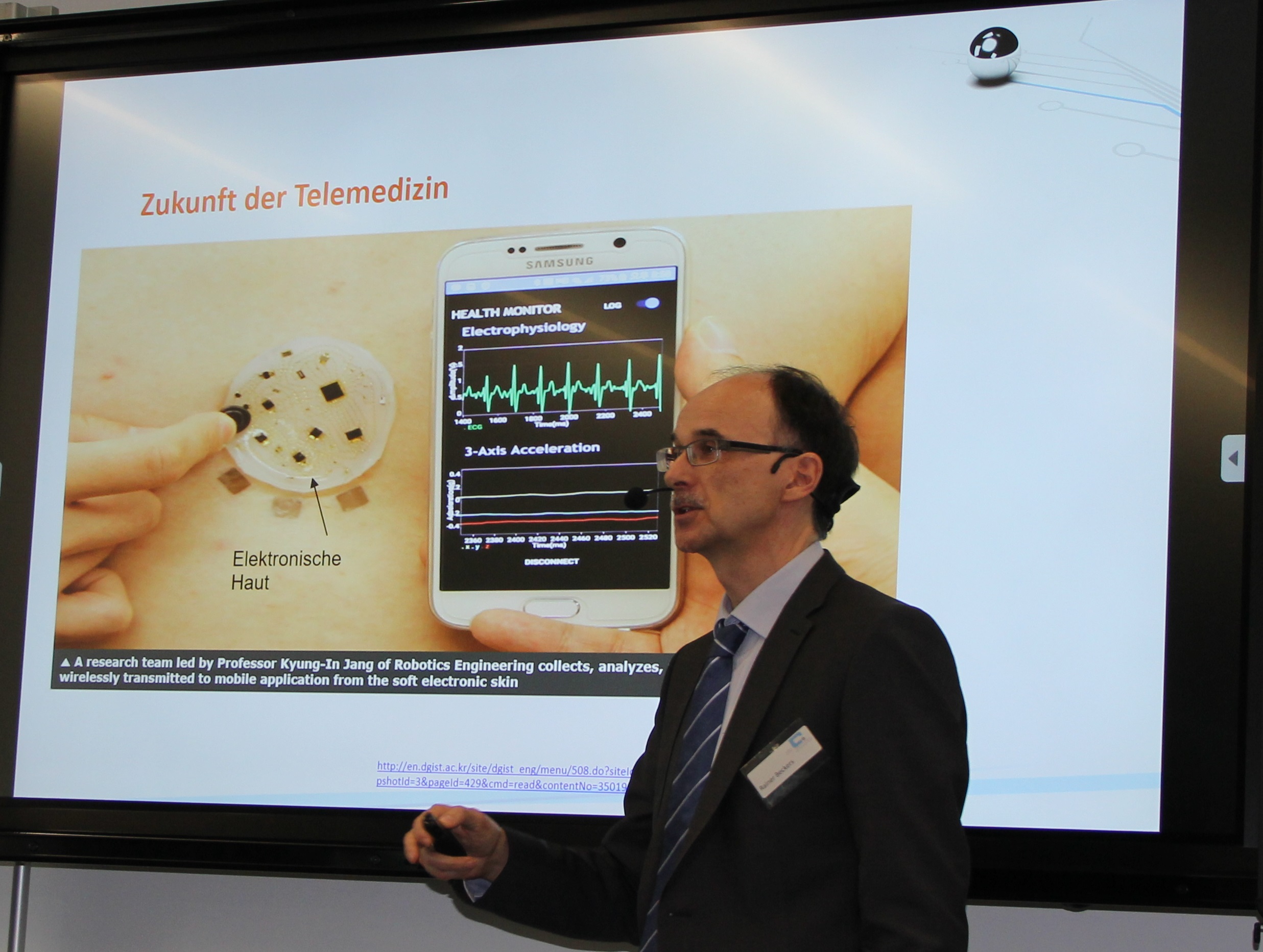

„So weit ist die Zukunft gar nicht mehr entfernt!“

Können technologische Innovationen jetzt und in Zukunft für den Alltag der Menschen spürbare Vorteile nach sich ziehen? Der Telemedizin wird hierbei jetzt und perspektivisch eine besondere Bedeutung zukommen. Fachbeitrag von Rainer Beckers (GF ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin) im Rahmen eines Agenturprojektes zur „Digitalisierung in der Arbeitswelt“. Die Herausforderung, ärztliche Expertise verteilen zu wollen, […]

-

„Die Herausforderung: Mit weniger Ärzten mehr Patienten verlässlich versorgen!“

Seriösen Schätzungen zufolge geben in den kommenden zehn Jahren rund die Hälfte der niedergelassenen Ärzte ihre Praxen auf. Gleichzeit nimmt die Zahl der Facharztabsolventen für Allgemeinmedizin erheblich ab. Die demografische Entwicklung erhöht zudem den Druck auf die medizinische Versorgung, die daher nicht nur in ländlichen sondern auch in wachstumsstarken Regionen vor immensen Herausforderungen steht. Über […]

-

E-Book zum Thema Pflege zu Hause

Viele ältere und pflegebedürftige Menschen wünschen sich, ihren Lebensabend in ihrem liebgewonnenen Zuhause verbringen zu können. Aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkungen ist dies jedoch nur mit einer Betreuung rund um die Uhr möglich. Da ihre Angehörigen vielfach aufgrund der räumlichen Distanz oder eigener beruflicher und familiärer Verpflichtungen nicht in der Lage sind, dies zu leisten, erfreuen […]

-

Empfehlung: „kati cares“ – Geschichten über das Alter

In einer Welt, die sich merkwürdig einseitig über „Leistung“ und „Jugendkult“ definiert, braucht es viel mehr Aufmerksamkeit für die etwas anderen Geschichten. Wer solches Storytelling mag, der ist auf dem Blog „kati cares“, bestens aufgehoben. Herzstück des Portals sind Geschichten über Menschen, deren Vitalität langsam nachlässt. Aber es geht auch um Reportagen über Angehörige, Pflegekräfte, […]

-

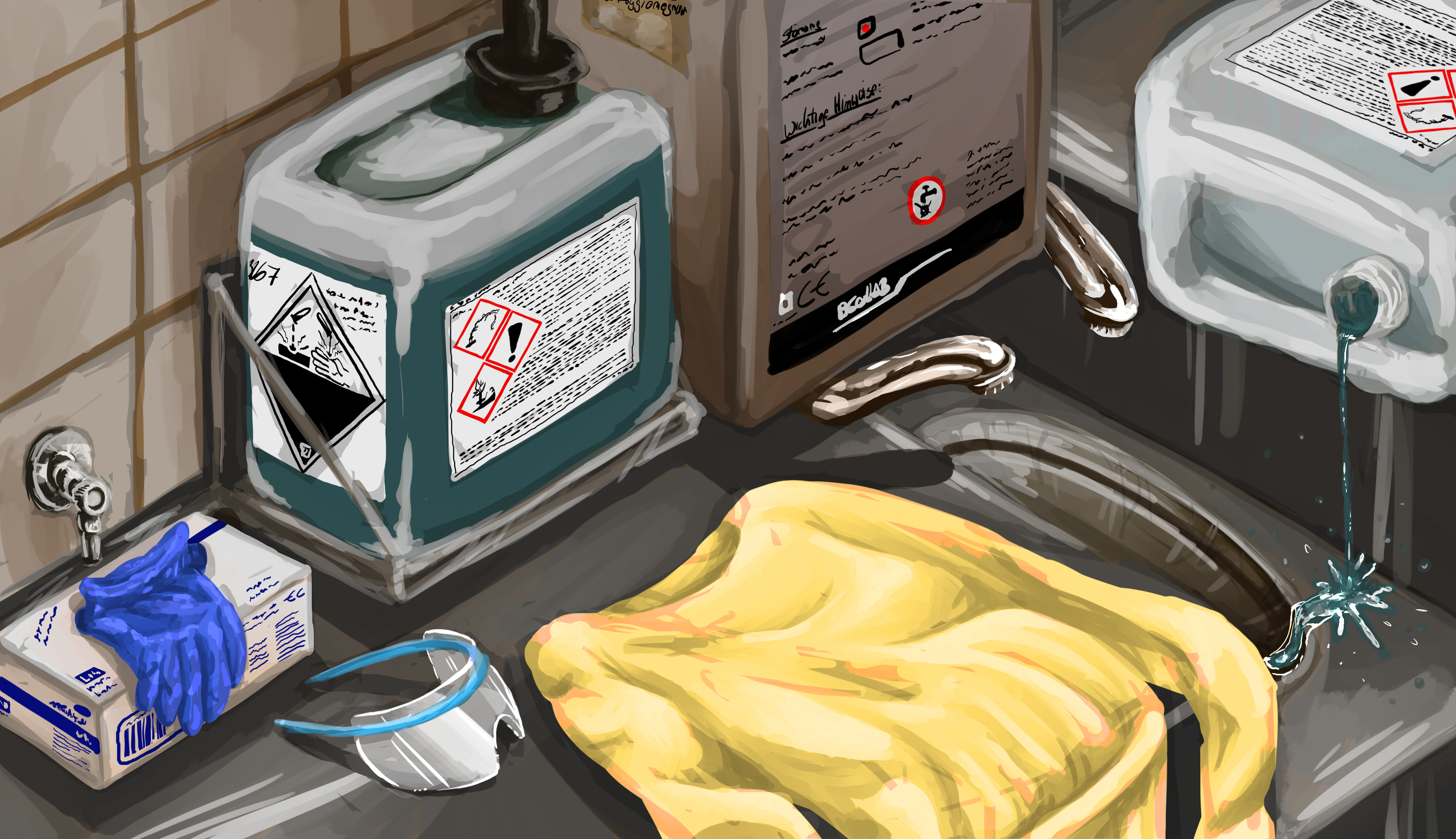

Das erste „virtuelle Krankenhaus“ nimmt Gestalt an!

Ein echter Meilenstein für die Entwicklung von Virtual Reality im Arbeits- und Gesundheitsschutz! Nach einer intensiven Entwicklungs- und Betaphase geht das Projekt „BGW – das virtuelle Krankenhaus“ nun stufenweise in die Realisierung. Die erste Projektphase ist gestartet, die Konzeption wird verfeinert, bevor es dann im April in die Produktion geht. Ein multidisziplinäres und internationales Team […]

-

Berufsgenossenschaft blickt in das „Krankenhaus der Zukunft“

Am 1. und 2. September lud die BGW (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspfleg) ihre Führungskräfte zum „Zukunftsworkshop“ in den Räumlichkeiten des Dialog im Dunkeln in der Hamburger Speicherstadt. Dabei richtete sich der Blick unter anderem in die Zukunft der Krankenhausbranche, aber es bereicherten den Workshop auch Denkanstöße zum Thema „Risikomanagement“ und den Möglichkeiten zukunftsweisender Technologien […]

Archive

Kategorien

- Kommunikation (4)

- Medien (4)

- Ohne Kategorie (178)

- PR (5)

- Virtual Reality (2)

- Virtuelle Realität (1)

Tags

Altona (12) Digitalisierung (14) Gesundheit (11) Hamburg (28) Immobilien (10) Kommunikation (19) Krise (9) Phoenixhof (10) Quartier (17) Reality (9) VR (19) Wedel (11)