Schlagwort: Telemedizin

-

„So weit ist die Zukunft gar nicht mehr entfernt!“

Können technologische Innovationen jetzt und in Zukunft für den Alltag der Menschen spürbare Vorteile nach sich ziehen? Der Telemedizin wird hierbei jetzt und perspektivisch eine besondere Bedeutung zukommen. Fachbeitrag von Rainer Beckers (GF ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin) im Rahmen eines Agenturprojektes zur „Digitalisierung in der Arbeitswelt“. Die Herausforderung, ärztliche Expertise verteilen zu wollen, […]

-

„Die Herausforderung: Mit weniger Ärzten mehr Patienten verlässlich versorgen!“

Seriösen Schätzungen zufolge geben in den kommenden zehn Jahren rund die Hälfte der niedergelassenen Ärzte ihre Praxen auf. Gleichzeit nimmt die Zahl der Facharztabsolventen für Allgemeinmedizin erheblich ab. Die demografische Entwicklung erhöht zudem den Druck auf die medizinische Versorgung, die daher nicht nur in ländlichen sondern auch in wachstumsstarken Regionen vor immensen Herausforderungen steht. Über […]

-

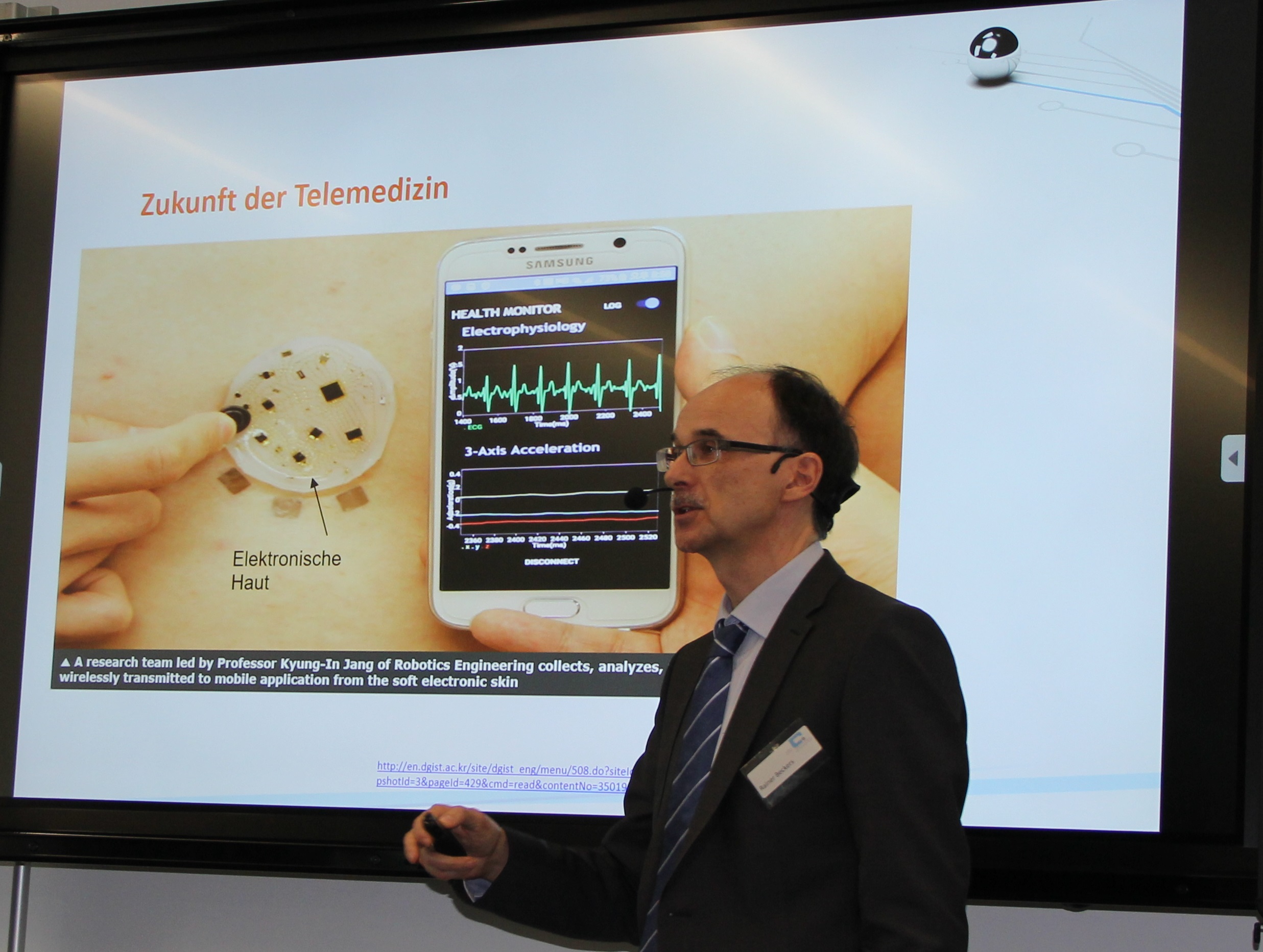

Zweiter Zukunftsworkshop für Prävention und Rehabilitation der BGW: Potenziale von „Telemedizin“ und „Augmented Reality“?

Die Arbeitswelten verändern sich rasant. Neue Technologien halten Einzug, prägen unsere Arbeitsumgebung und bestimmen erheblich unsere Kommunikation und Zusammenarbeit. Der Innovationsbereich der BGW hat es sich zur Aufgabe gemacht, neue Trends und Themen aufzugreifen und Potenziale für die BGW und ihre Versicherten auszuloten. Dies geschieht regelmäßig und unter Beteiligung weiterer BGW-Experten aus Prävention und Rehabilitation […]

Archive

Kategorien

- Kommunikation (4)

- Medien (4)

- Ohne Kategorie (176)

- PR (5)

- Virtual Reality (2)

- Virtuelle Realität (1)

Tags

Altona (12) Digitalisierung (14) Gesundheit (10) Hamburg (28) Immobilie (9) Immobilien (10) Kommunikation (19) Krise (9) Phoenixhof (10) Quartier (17) VR (19) Wedel (11)